Botrytis cinerea

Botrytis cinerea est un champignon phytopathogène nécrotrophe d'importance économique majeure, responsable de la pourriture grise chez de nombreuses espèces végétales, notamment les cultures horticoles et viticoles. Ce champignon hétérothallique présente une reproduction sexuée dont le stade téléomorphe (sexué) se nommait anciennement Botryotinia fuckeliana. Une caractéristique essentielle de son cycle infectieux, entre autres chez la vigne et la fraise, est sa capacité à établir une phase de latence, au cours de laquelle il colonise les tissus végétaux sans induire immédiatement de symptômes. Cette infection asymptomatique peut persister jusqu’à la maturation ou en post-récolte, lorsque les conditions deviennent favorables à la reprise du développement du champignon. En parallèle, B. cinerea est réputé pour sa forte capacité à développer des résistances aux fongicides, en particulier sous l’effet de traitements répétés par des produits d'un même groupe ou mal ciblés. En résumé, la phase de latence et la résistance aux fongicides sont deux facteurs majeurs qui compliquent la gestion efficace de ce pathogène en agriculture.

Fructification : Aucune

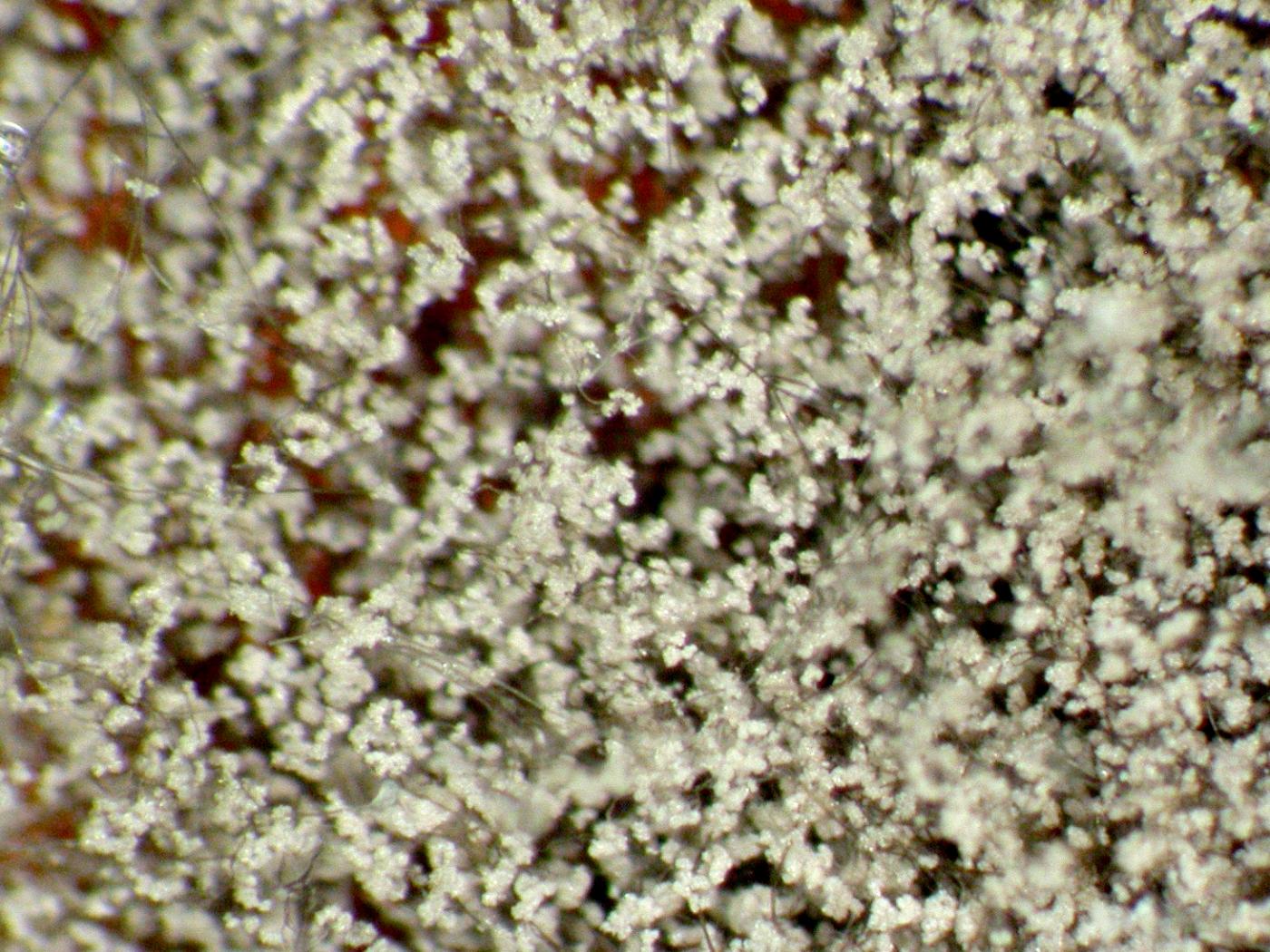

Conidie : Unicellulaires (amérospores), ellipsoïdes à ovoïdes, lisses, avec hile parfois visible. Sèches, sans vacuole. Botryoblastospores, hyalines à brun pâle lorsque unique, grises en amas — d’où le nom spécifique cinerea (gris cendre). Dimensions : 8–14 × 6–9 µm.

Conidiophore : Libres, dressés, longs (≥ 2 mm), septés. Coloration brunâtre à la base, plus pâle vers le milieu, souvent hyalins à l’apex. Diamètre : 16–30 µm. Simples à la base, ramifiés à l’apex. Souvent abondants.

Cellule conidiogène : Légèrement renflée et recouverte de courts denticules sur lesquels sont rattachées les conidies.

Mycélium : Septé, hyalin, blanc, puis grisâtre avec l'âge.

Sclérotes : Parfois présents, toujours petits (2–5 mm de diamètre). Couleur variable selon maturité : brun pâle (immature) à brun noir (mature).

Appressoria : En forme de grappe.

Les sclérotes de Botrytis cinerea sont plus petits que ceux de Sclerotinia sclerotiorum.

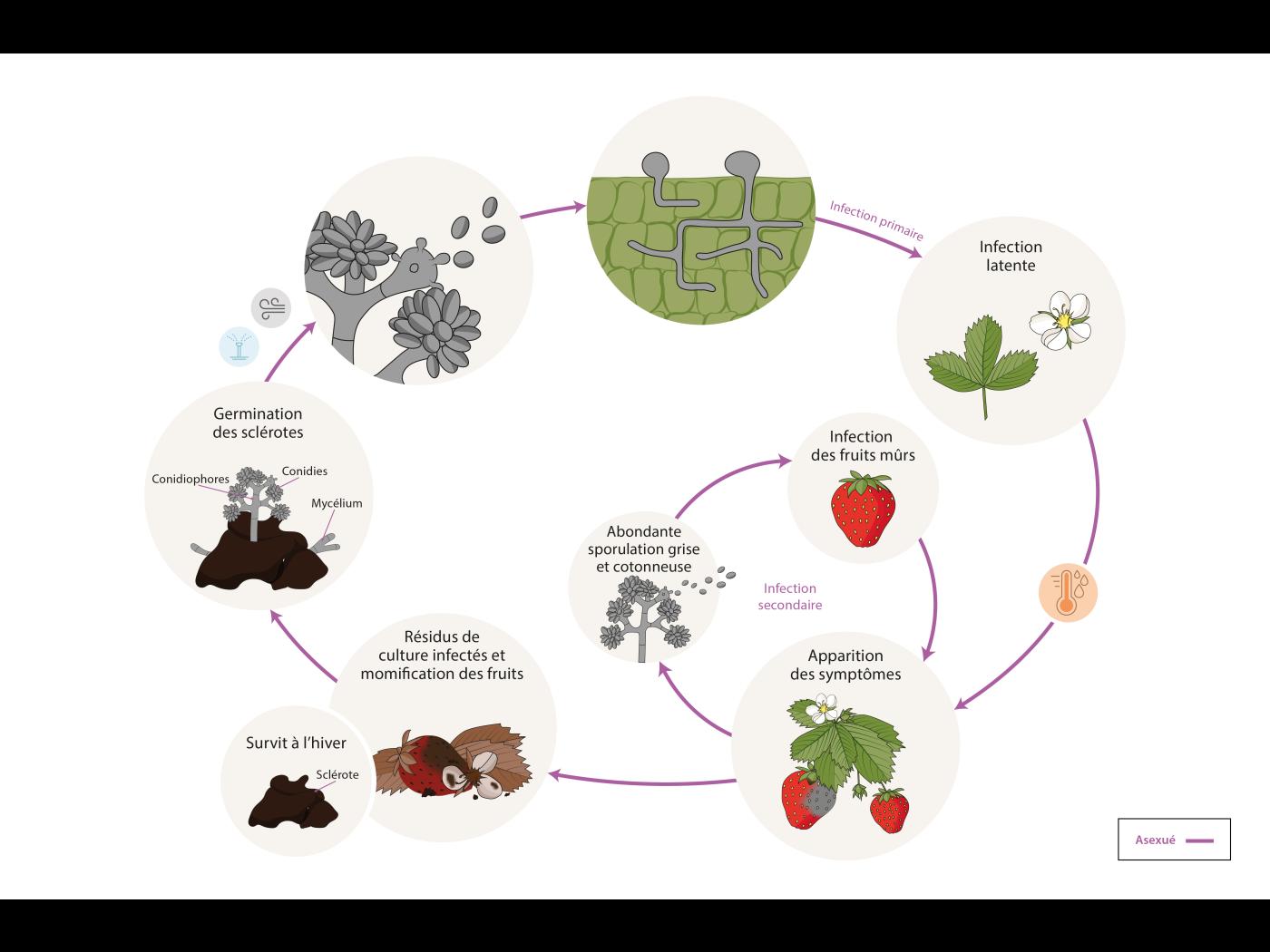

Botrytis cinerea hiverne principalement sous forme de mycélium, de sclérotes ou de conidies sur les résidus de culture, les organes floraux sénescents ou les fruits infectés. Ces structures de survie peuvent persister dans l’environnement et servir de source d’inoculum primaire au printemps et durant la saison de culture.

Botrytis cinerea produit des conidies sèches qui se dispersent facilement par le vent, ce qui constitue la principale voie de dissémination. La pluie, les éclaboussures, les outils ou le contact entre organes végétaux peuvent aussi déplacer les conidies. Elles germent en présence d’humidité (6 à 24 heures d’eau libre) lorsque les températures sont fraîches (15 à 25 °C) et pénètrent dans la plante par les blessures, les tissus sénescents ou les ouvertures naturelles, comme les stomates.

Chez plusieurs cultures comme la fraise, l’infection primaire survient dès la floraison. B. cinerea colonise les pétales, étamines ou calices, puis progresse dans les réceptacles floraux. La croissance du champignon est souvent arrêtée, menant à une phase quiescente asymptomatique. Cette latence est favorisée par la faible teneur en sucres, la présence de composés antifongiques dans la plante et un environnement défavorable à l’activité du champignon. Lorsque les tissus commencent à mûrir ou à se dégrader, la phase nécrotrophe est déclenchée. Le champignon réactive sa croissance, produit des toxines, des l’acide oxalique et des enzymes qui dégradent les parois cellulaires, tuent les cellules végétales et provoquent la pourriture grise caractéristique. B. cinerea peut aussi perturber les défenses de la plante hôte en produisant des petites ARN interférentes (sRNAs) qui suppriment l’immunité végétale. Les infections secondaires, fréquentes en fin de saison, sont causées par des conidies issues de fleurs ou fruits infectés, ou par le mycélium provenant de tissus adjacents contaminés (feuilles, fruits, etc.). Ces infections, qui surviennent souvent sans phase de quiescence, évoluent rapidement, parfois en moins de 48 heures.

Botrytis cinerea sporule abondamment sur les tissus morts et en décomposition ou forme des sclérotes compacts sur les fruits momifiés, complétant ainsi son cycle et assurant sa survie pour de nombreuses années. Le sclérote peut se développer soit de manière asexuée, en produisant mycélium, conidiophores et conidies, soit de manière sexuée, en formant un apothèce contenant des asques et ascospores. La production d'ascospores (sexuées) par les apothécies issues des sclérotes, bien que possible, n'a pas été illustrée dans le cycle épidémiologique. Ces structures ne sont que très rarement observées en milieu agricole, car elles nécessitent la présence simultanée de deux souches de compatibilité sexuelle différente et des conditions environnementales spécifiques. Les apothécies jouent un rôle mineur dans le cycle infectieux du champignon, alors que les conidies (asexuées) représentent incontestablement la principale source de dissémination et de contamination des cultures. La reproduction sexuée demeure préoccupante du point de vue évolutif : elle permet un brassage génétique qui peut favoriser l’émergence de souches plus agressives ou résistantes aux fongicides, et mérite donc d’être étudiée.

Croissance rapide sur les milieux de culture gélosé.

Le champignon Botrytis cinerea peut affecter les cultures suivantes : ail, agérate, alysse odorante, amélanchiers (comestibles), abricotier, asperge, aubépines, aubergine, aulne, balisier des jardins, balsamine, bégonias, betterave potagère, betterave sucrière, bleuet nain, bleuets, bouleaux, brocoli, campanules, canneberge, canola, capucine, carotte, carthame, carvi, céleri, céleri-rave, célosies, cerise, chênes, chèvrefeuilles, chou-fleur, chou pommé, chou-rave, chrysanthèmes, citrouille, clarkie, concombre, coriandre, cosmos, courges, crocus, cyclamen, dahlias, daphné, delphinium, dimorphothèque, échinacées, épinard, épinettes, érables, exacum, fraises, framboisier, forsythie, fèves, frênes, fuchsias, géraniums (pélargoniums), ginseng d'amérique, giroflée, gloxinia, godéties, gourgane, groseillier, haricots vert et jaune, hêtres, hostas, hydrangées, impatientes, iris, kalanchoés, laitues, lavande, lentille, lierres, lilas, lis, lupins, luzerne, lysimaques, mélèze, mélilot, muflier, muguet, mûre, myosotis, navet, niérembergie, œillets, oignon sec, oignon vert, olivier de bohème, orchidées, ormes, panais, pavos, pêcher, pensées, peupliers, pétunias, phlox, piment, pins, pivoines, poinsettia, poire, poireau, pois chiche, pois de senteur, pois sec, pois vert, poivron, pomme, pomme de terre, potiron, primevère, pruches, raisin (vigne), reine-marguerite, rhododendrons (feuillage caduc), rhubarbe, ronce, rosiers, rutabaga, sapins, sarrasin, sauges, souci, soya, statices, symphorine, tabac, tagète, thuyas, tomate, tournesols, tulipes, vélar, verveines, vignes vierges, violette africaine, viornes et zinnias.

Cultures ou autres organismes affectés

Maladies parasitaires

Bégonias

Bégonias - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Bégonias - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Bleuet en corymbe

Bleuet en corymbe - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Bleuet en corymbe - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Bleuet en corymbe - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_3

Bleuet en corymbe - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_3

Bleuet en corymbe - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_4

Bleuet en corymbe - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_4

Bleuet en corymbe - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_5

Bleuet en corymbe - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_5

Calcéolaires

Calcéolaires - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Calcéolaires - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Camélias

Camélias - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Camélias - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

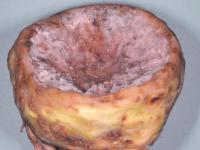

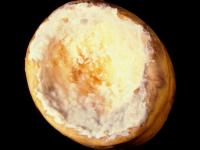

Carotte

Carotte - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Carotte - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Carotte - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_3

Carotte - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_3

Carotte - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_4

Carotte - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_4

Carotte - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_5

Carotte - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_5

Céleri-rave

Céleri-rave - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Céleri-rave - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Courges

Courges - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Courges - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Fraise

Fraise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_11

Fraise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_11

Fraise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_10

Fraise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_10

Fraise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_4

Fraise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_4

Fraise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_16

Fraise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_16

Framboise

Framboise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Framboise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Framboise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_3

Framboise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_3

Framboise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_4

Framboise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_4

Framboise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_5

Framboise - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_5

Géraniums

Géraniums - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2

Géraniums - Moisissure grise (Botrytis cinerea)_2